姚万军

南开大学经济学院

摘要:2000年以来的“民工荒”和2009年出现的“返乡潮”,引起了学术界关于我国经济是否通过了刘易斯拐点的激烈争论。本文依据农业经济学,根据二元经济理论进行了实证分析。结果表明:第一、农业内的不同行业和不同地区的农业存在着较大的二元结构差异;第二、散养猪、牛、羊和奶牛等畜牧品种还没有通过二元经济的第一个拐点,仍然存在着剩余劳动力;第三、主粮和杂粮生产通过了二元经济的“短缺点”,但是距“商业化点”拐点尚需时日;第四、经济作物生产已经通过了二元经济的“商业化”拐点;第五、东部地区的种植业生产已经通过或者接近二元经济的“商业化”拐点,但是中部和西部发展水平相对落后,距“商业化点”尚有较大距离。

关键词:二元经济;二元结构系数;区域发展不平衡;农业行业;

JEL:J21,J43,O14.

一、引言

改革开放以来,我国经济发展实现了长期高速增长,加快了农业劳动力的转移。特别21世纪以来,新一轮经济的强劲增长使我国经济规模迅速扩大,农业劳动力转移数量也快速上升,世纪之初在一些沿海省份甚至出现了“民工荒”现象。但是,在2008年金融危机的影响下,2009年却爆发了民工“返乡潮”现象。这个农民工“短缺”和“过剩”的矛盾现象让我们不得不再次思考一个问题:我国经济是否通过了二元经济的拐点?准确地判断我国经济是否通过了二元经济拐点,是解决城乡收入差距、调整产业结构政策的基础,甚至关系到对外贸易战略的构建。因此,对二元经济拐点的分析具有重大的现实指导意义。

学术界对我国当前是否通过了“刘易斯拐点”认识的争议较大。其中最具代表性当属中国社科院人口与劳动经济研究所和中国人民大学人口与发展研究中心之间的争论。2007年中国社科院人口与劳动经济研究所的蔡昉和都阳在《人口与劳动绿皮书》中提出了中国经济已经到达刘易斯拐点(区间)的观点。他们的论据主要有:第一、民工荒,连续几年在沿海发达地区出现的民工荒现象表明农村剩余劳动力已告罄;第二、外出务工者收入提高,这是劳动力供给紧缺的经济结果;第三、由于低出生率和人口老龄化,中国的人口抚养比大幅度提高,人口红利将会消失;第四、农村已几乎不存在赋闲的劳动力,也就是说农村已不存在“剩余”劳动力。而2009年中国人民大学人口与发展研究中心主持的人口与发展论坛却主张中国经济通过或达到刘易斯拐点的证据不足。许多专家提出了各自的观点。王德文在人口与发展论坛中提到,按照二元经济模型刘易斯拐点有两个重要标志:一是农业剩余劳动力数量大幅度下降,二是农业工资率大幅度上升。他认为近年“民工荒”意味着“劳动力市场正在发生根本性变化”,中国已经越过刘易斯第一个拐点。但是这并不意味着中国不存在剩余劳动力了。白南生发现,现有文献关于我国剩余劳动力的测算结果不尽相同,差距比较大。他认为,学者们对剩余劳动力概念的理解及所使用的估算方法和数据不同是造成这个分歧的根本原因。考虑到转移劳动力数量的动态性等问题,仅根据近年民工荒及民工工资上升现象便认为刘易斯拐点已经到来了,还有待商榷。钱文荣和谢长青认为,我国农民工供给总体上还有较大过剩,民工荒问题主要是结构性矛盾的显现。周祝平则认为,我国劳动力短缺时点远远晚于所谓“人口红利消失点”,人口红利与当前经济是否到达刘易斯拐点没有直接的关系。

尽管双方争论非常激烈,结论截然相反,但是支撑双方结论的研究方法和实证数据都有各自的缺陷,依据这样的方法和数据很容易造成错误的判断。

第一、关于剩余劳动力的测算都是以宏观数据为基础的。而宏观数据中关于农业劳动力存量的统计口径不尽相同、准确性较差;转移劳动力数量的统计数据欠缺或不连续,影响对二元经济拐点的准确判断。第二、二元经济拐点的判断方法有待进一步细化。上述研究主要是通过测算剩余劳动力的数量来判断是否通过刘易斯拐点的。但是仅根据剩余劳动力的数量很难判断所通过的经济拐点是“短缺”点还是“商业化”点。第三、农业经济视角的分析不足。现有研究以发展经济学、人口经济学或劳动经济学视角的研究为主,而农业经济视角的研究不足。事实上二元经济中的农业部门还应该包括粮食作物、经济作物、生猪饲养、肉牛饲养、家禽饲养、奶牛饲养等不同的农业行业。因此,农业经济学视角下的经济拐点研究尤为重要。第四、区域差异性考虑欠缺。我国区域经济发展不平衡,不论是工业还是农业不同区域之间的发展水平差距非常明显,那么不同的区域极有可能在不同的时点通过二元经济的拐点。因此,仅以沿海地区“出现‘民工荒’”或“结构性失业”等现象就判断我国是否通过了二元经济的拐点自然是片面的。

因此,本文依据农业经济学,运用抽样调研数据,充分考虑农业的区域性和产业性,根据农业劳动边际生产率和制度工资的比较来判断我国不同行业和不同地区是否通过了二元经济的拐点。

二、二元经济拐点及其判别方法

(一)二元经济理论的发展及二元经济拐点的判别

二元经济理论是著名经济学家刘易斯在20世纪50年代提出的。他认为,发展中国家的经济发展是劳动力和其他资源由传统农业部门不断向现代部门转移的工业化过程。在工业化过程中,随着农业部门的剩余劳动力向非农业部门的不断转移,滞留在农业部门的剩余劳动力越来越少,剩余劳动力转移完毕之日,就是所谓的“刘易斯拐点”的到来之时。之后,费景汉和拉尼斯在考虑工农业两个部门平衡发展的基础上,修正和发展了刘易斯的二元经济理论。G. Ranis 和 J. Fei(1961)指出,劳动力由传统部门向现代部门转移的过程中存在“短缺点”、“商业化点”的两个拐点和三个发展阶段。在此基础上,A. Kelley 和J. Williamson(1973)构建了一般均衡的二元经济模型,量化分析了农业和工业生产要素流动对二元经济结构转变的作用机制。M. Yamaguchi 和 H. Binswanger(1975)构建了古典经济理论和凯恩斯经济理论相结合的一般均衡二元经济模型,并根据实证结果指出在经济发展过程中劳动力并不是持续、单一地从农村向城市转移,而是伴随着劳动力从城市向农村倒流的一个反复过程。因此,存在多个劳动力流动的拐点。M. Kagatsume(1975)构建了开放条件下二元经济结构转变的理论模型,J. Sachs et al.(2000)则构建了发展中国家内部现代商业部门和传统自给自足部门的二元模型,认为二元经济结构变化不但受本国产业发展水平的影响,而且还受到世界经济和国际分工状况的影响。

除了传统二元经济及经济拐点的研究以外,二元经济理论在不同的领域得到扩展。一些学者还提出了发展中国家汇率的二元经济(C. Chao 和 E. Yu,1995),工业化过程中的低水平发展陷阱转折点(Y. Murata,2002),发展中国家工业内部的大规模、资本密集型产业和小规模、劳动密集型产业间的劳动力二元经济等不同类型二元结构理论。

随着二元经济理论在我国的传播,具有中国特色的二元经济理论研究也有了长足的发展。陈吉元和胡必亮(1994)就将乡镇企业(农村工业)作为农业部门和现代城市部门之外的第三部门,开发出了三元结构模型,并把发展乡镇企业当成是消除二元结构的突破口,寄予了厚望。徐庆(1996)按地理位置和工资水平将西方二元经济理论的二元分拆,提出由城市现代部门、城市传统部门、乡镇企业和农村传统部门构成的四元结构模型。还有,安同良、卞加振和陆国庆(2007)构建了我国工业反哺农业的二元经济模型,高帆(2005)构建了新兴古典二元经济模型,陈宗胜和黎德福(2004)构建了内生农业技术进步下的二元经济增长模型等。

当前我国学术界所关心和争论的“刘易斯拐点”是指传统的二元经济拐点。延续以上争论,本文的“二元经济拐点”同样是指传统的二元经济拐点。关于传统二元经济拐点的研究包括刘易斯的拐点、费景汉和拉尼斯拐点两个概念。相比之下,费景汉和拉尼斯所提出的“短缺点”、“商业化点”的两个拐点和三个发展阶段的研究范畴对经济发展和产业结构转变的刻画更加深入、更加清晰。因此,本文中的经济拐点概念是费景汉和拉尼斯的“短缺点”和“商业化点”。

(二)传统二元经济拐点的判别方法

根据J. Fei 和 G. Ranis(1964),当劳动力由传统部门向现代部门转移时,先从劳动力剩余并存在隐性失业的阶段进入没有剩余劳动力但存在隐性失业的阶段,进入这个阶段的时点被称为“短缺点”。当经济发展进入第一个拐点后,农业生产的边际劳动生产率已经不再为零,但仍然低于制度性工资水平,工业部门劳动力市场在不增加工资水平的情况下仍能够继续吸收农业过剩劳动力。传统部门的农业劳动力隐性失业彻底消失之后,农业部门将不再是传统意义上的经济部门,不再有过剩劳动力向非农业部门转移,农村部门和城市部门的劳动力配置受相同的市场规律制约,进入这个阶段的时点被称为“商业化点”。根据定义,“短缺点”可以通过测算生产函数来判断。当劳动的边际产出接近于0时,我们说二元经济仍在第一阶段,没有通过“短缺点”;当劳动的边际产出大于0时我们说二元经济已经通过“短缺点”、进入了第二个阶段。在此基础上,进一步比较劳动的边际产出与农业制度工资或工业部门工资,如果劳动边际产值与制度工资相等,或劳动边际产值接近工业部门工资时我们说二元经济通过了“商业化点”、进入到了第三阶段。为了方便于书写,以下本文将农业劳动的边际产出与农业制度工资的比称为商业化点系数A,农业劳动的边际产出与工业部门工资的比称为商业化点系数B。本文采用C-D型农业生产函数。

三、数据说明和计量分析结果

为了观察农业内产业二元结构的差异,根据《全国农产品成本收益汇编》分类口径,将农业分为杂粮、主粮、经济作物、生猪、肉牛、羊和奶牛等不同行业,分别进行判断。其中,主粮包括玉米、小麦和水稻三种作物;经济作物包括苎麻、乌龙茶、甜菜、熟红麻、桑蚕茧、棉花、绿毛茶、晾晒烟等15项作物;杂粮指大豆、高粱等主粮和经济作物以外的农作物。测算杂粮、主粮、经济作物的边际生产力时,产出使用了亩均产值,投入要素使用了亩均所需劳动力工作日、亩均资本积累和亩均化肥投入量,为了书写方便,在分析过程中将产出和投入数据分别书写为y、l、k、f;测算生猪、肉牛、羊和奶牛时,产出使用了每头动物平均产值,投入要素使用了每头动物平均资本积累、每头动物平均饲料使用量和每头动物平均需要的劳动力工作日的统计数据,分别书写为y、k、corn、l。数据来自于国家发展和改革委员会价格司编制的《全国农产品成本收益汇编》2007年和2008年版。农业制度工资选取了农业生产平均日雇工费用,工业部门工资选取了农林牧渔业在岗职工平均工资的数据,数据分别来源于《全国农产品成本收益汇编》和中国经济数据网。

(一)“短缺点”的判断

1.农业内不同行业的“短缺点”检验

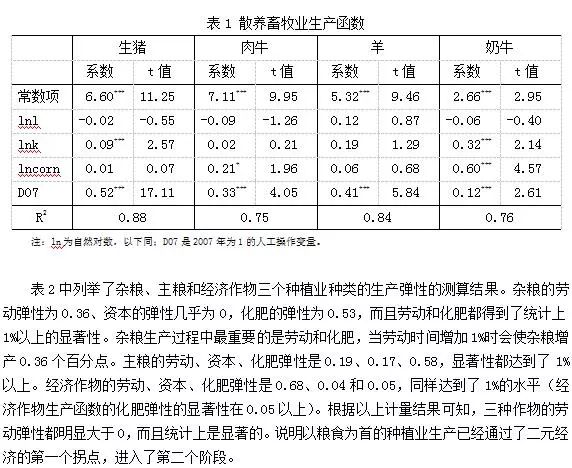

畜牧业的生产弹性测算结果,见表1。散养生猪、肉牛、羊和奶牛生产函数的R2都在0.75以上,说明生产函数的拟合度良好,推测结果比较稳定。散养生猪、肉牛、羊和奶牛的劳动弹性分别为-0.02、-0.09、0.12和-0.06,绝对值非常小。t值分别为-0.55、-1.26、0.87和-0.40,在统计上是不显著的。说明劳动力变动对畜牧业生产几乎不起作用。当增加劳动投入时,相应的各种畜牧业生产不但不会增加,反而会有下降趋势,不过这种关系并不稳定。根据二元经济拐点的判断方法,可以认为散养畜牧业生产过程中仍然存在着剩余劳动力,没有通过二元经济的第一个拐点,即“短缺点”。

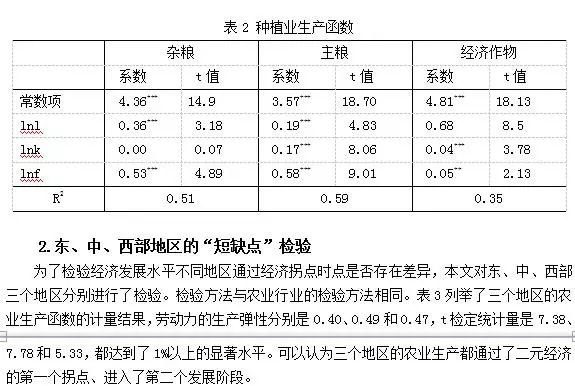

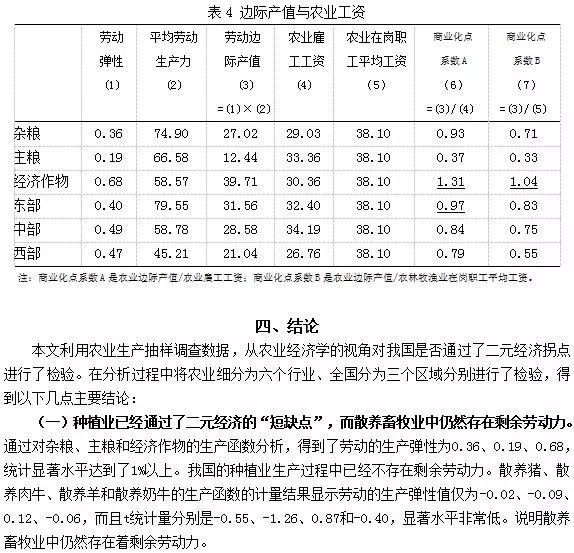

元结构系数A相同结论,再次验明了杂粮和主粮生产没有达到“商业化点”而经济作物生产已经通过了“商业化点”。

(三)区域差异性检验

表4列举了东、中、西部地区的二元经济“商业化点”的检验结果。东、中、西部地区商业化点系数A为0.97、0.84和0.79,证明东部地区农业生产已经接近“商业化点”,而中部和西部地区还未达到这个水平。东、中、西部地区的商业化点系数B为0.83、0.75、0.55,中西部距“商业化点”相差较远,东部地区与“商业化点”的差距水平也有被拉大趋势。因此、可以认为西部地区的二元结构最突出,其次是中部。而东部地区接近或几乎达到了“商业化点”。

(二)种植业中的经济作物已经通过了二元经济的“商业化点”,但是粮食作物生产距离这个转折点仍有较大距离。在二元经济商业化点检验中,杂粮的商业化点系数A为0.93,主粮为0.37,经济作物为1.31;杂粮的商业化点系数B为0.71,主粮为0.33,经济作物为1.04。根据二元经济拐点的定义,农业经济作物已经通过了“商业化”转换点,而杂粮和主粮的二元结构仍然明显,主粮生产的二元结构尤为突出。

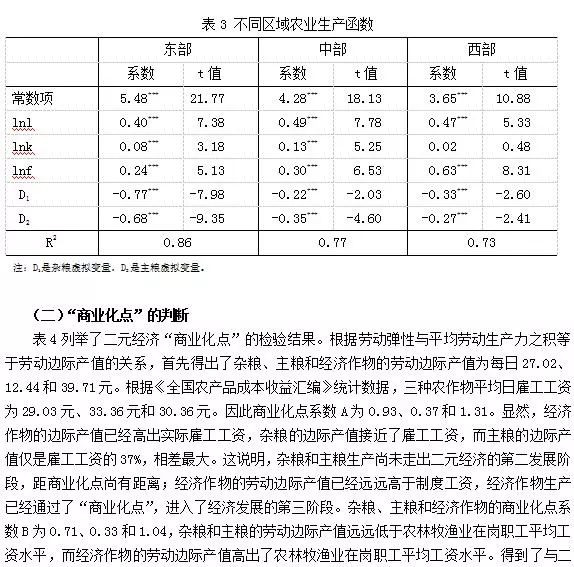

(三)从不同区域来看,三个地区都通过了二元经济的“短缺点”。同时,东部地区邻近了二元经济的“商业化点”,中西部地区距这个转折点尚远。东、中、西部地区的生产函数测算结果显示,劳动弹性分别是0.40、0.49和0.47,并且都得到了1%以上的显著性,因此本文得出了在三个地区内都不存在农业剩余劳动力的结论。根据东、中、西部的商业化点系数A分别是0.97、0.84和0.79,说明西部地区的二元性突出,其次是中部,而东部地区几乎到达了“商业化点”。

根据以上的分析,说明我国二元经济结构既不是完全通过了经济拐点,也不是完全没有到达经济拐点,而是在农业不同行业和不同区域间具有差异。笼统地认为我国通过了或未到达二元经济拐点的结论都是偏颇。

参考文献

[1] 安同良、卞加振、陆国庆:《中国工业反哺农业的机制与模式:微观行为主体的视角》,《经济研究》2007年第7期。

[2] 蔡昉,都阳,王美艳:《中国人口与劳动问题报告 No.9》,北京社会科学文献出版社,2008年版。

[3] 陈吉元、胡必亮:《中国的三元经济结构与农业剩余劳动力的转移》,《经济研究》1994年第4期。

[4] 陈宗胜、黎德福:《内生农业技术进步的二元经济增长模型——对“东亚奇迹”和中国经济的再解释》,《经济研究》2004年第11期。

[5] 高帆:《论二元经济结构的转化趋向》,《经济研究》2005年第9期。

[6] 国家发展和改革委员会价格司:《全国农产品成本收益汇编》中国统计出版社,2007年和2008年版。

[7] 加爪贺优:《开放二元经济的动态均衡分析》,《农林业问题研究》1975年第39号。

[8] 侯东民等:《从“民工荒”到“返乡潮”:中国的刘易斯拐点到来了吗?》,《人口研究》2009年第2期。

[9] 徐庆:《论中国经济的四元结构》,《经济研究》1996年第11期。

[10] Chao, Chi C. and Eden S. H. Yu. 1995. “The Shadow Price of Foreign Exchange in A Dual Economy,” Journal of Development Economics, 46(1): 195-202.

[11] Fei, John C. H. and Gustav Ranis, 1964. Development of The Labor Surplus Economy: Theory and Policy, Richard D. Irwin, Homewood,IL.

[12] Kelley, Allen C. and Jeffrey G. Williamson. 1973. “Modelling Economic Development and General Equilibrium Histories.” American Economic Review ,63(2): 450-458.

[13] Murata,Yasusada. 2002. “Rural-Urban Interdependence and Industrialization.” Journal of Development Economics, 68(1): 1-34.

[14] Ranis, Gustav and John C. H. Fei. 1961. “A Theory of Economic Development.” American Economic Review,51(4): 533-565.

[15] Sachs, Jeffrey, Xiaokai Yang and Dingsheng Zhang. 2000. “Globalization, Dual Economy, and Economic Development.” China Economic Review, 11(2): 189-209.

[16] Yamaguchi, Mitoshi. and Hans P. Binswanger. 1975. “The Role of Sectoral Technical Change in Development: Japan, 1880-1965.” American Journal of Agricultural Economics, 57(2): 269-278.

来源:中国经济学人