美国经济扩张尚未结束,2018年下半年联储有望加息两次并继续缓慢缩减资产负债表;从中期看,联储需调整宽松货币政策至中性或偏紧,并对货币政策正常化进行较大程度的技术调整;从长期看,未来自然利率水平偏低,美联储需要曲突徙薪,重新思考其货币政策框架。一、如何理解美联储的法定目标

美国国会赋予美联储的法定目标是“就业最大化”(maximum employment)、“稳定价格”(stable prices)和“适度长期利率”(moderate long-terminterest rates)。这三项法定目标的具体定义由美联储给出。对“稳定价格”的解读经历过很多版本,而“保障就业”和“适度长期利率”并没有明确的量化目标。

在就业最大化方面,美联储认为其在很大程度上取决于影响劳动力市场结构和动态变化的非货币因素,从长期看,这些因素会随着时间的推移而变化,可能无法直接衡量。基于此,美联储反对像指定通胀目标一样指定一个固定的就业目标,而是要估计自然失业率,并尽可能使经济接近充分就业。

在“价格稳定”方面,美联储对价格稳定解读的基本框架还是继承了格林斯潘时代的定义,然后在伯南克时代正式确定了2%的量化通胀目标,并被耶伦解读为“2%的通胀目标是对称的”。

“适度长期利率”是美联储的第三个法定目标,许多经济学家包括联储官员认为适度长期利率往往是“就业最大化”和“稳定价格”的潜在结果,因此第三个法定目标往往被忽视。

类似于“保障就业”,“适度长期利率”的目标难以量化,主要原因是短期利率的不确定性和银行面临的资产负债表限制将随着时间的推移而变化。但是众所周知,美联储可以通过购买(出售)政府债券来降低(提升)长期利率从而创造(淘汰)货币,伯南克联储为应对次贷危机采取的大规模量化宽松措施将适度长期利率这一法定目标重新拉回到了货币政策的中心位置。

二、影响美联储货币政策的决定因素

(一)近期:强劲的劳动力市场、符合联储预期的通胀水平和“不得不考虑”的外部因素

2018年2季度美国失业率已降至3.9%,达到2000年互联网泡沫以来的最低水平。按历史统计来看,失业率在往下突破自然失业率约三年之后会发生新的经济衰退,而目前的这一突破自2017年2月开始并且下穿幅度已经达到了0.8%,或许意味着尽管此轮美国经济扩张处于周期的后半段,但仍将继续扩张一段时间。随着油价以及房价持续上涨,劳动力市场持续紧张, PCE物价指数已连续数月同比增长2%或以上。

除此之外,美联储或许还不得不考虑其他外部因素,如新兴市场金融动荡加剧等影响。美联储货币政策持续收紧背景下,美元指数和全球流动性变化作为直接诱因,叠加新兴市场国家“双赤字”内生性问题,已经导致了新兴市场金融动荡加剧,如果恐慌情绪蔓延导致全面金融风险的爆发,或将使美联储不得不考虑这些外溢因素。

(二)中期:特朗普财政、贸易政策的效果以及平坦化的收益率曲线

首先,美联储需认真审视特朗普扩张性财政政策和贸易保护主义政策对其货币政策的影响。

中期美国经济增长的上行因素是强劲的劳动力市场、扩张性财政政策可能带来的居民消费和企业投资增长;主要下行因素是“贸易保护主义”政策可能颠覆性破坏美国企业的全球产业链布局,增加企业投资决策的不确定性,而产生的价格上涨也将影响其消费扩张和贸易逆差。

其次,市场对中期通胀的预期依然偏低,长端美债利率期限溢价仍然为负,期限利差继续收窄,收益率曲线明显扁平化。

2018年前七个月通胀保值国债收益率给出的未来5年CPI通胀水平将保持在2%左右的水平(7月份均值1.98%)。此外,负期限溢价依然是长端国债收益率上行的重要制约因素,原因主要包括通胀波动性溢价和利率波动性风险溢价较低、市场对冲风险资产的需求旺盛等。加之联邦基金利率将逐步上涨,使得美债期限利差变小、收益率曲线扁平化明显。

(三)长期因素:自然利率水平将远低于以往

从长期看,这轮货币政策收紧后达到的状态将与以往有很大不同,这个“新常态”的特征是经济的趋势增长和利率水平将远低于以往。

2008年危机之后的“逆风因素”是过去很长时间自然利率下降的主要原因,但要理解自然利率的长期下降需要研究经济的潜在增速。受人口老龄化和劳动生产率增速降低等因素影响,未来美国经济的可持续增长率较低。根据美国国会预算署数据,未来十年美国的潜在GDP增速在1.9%左右,远低于1950年以来的历史平均水平。

综合各种权威估算,笔者认为未来较长时间美国的实际自然利率约为0.5%~1%。假设通货膨胀水平在2%的通胀目标下运行,名义短期利率需要保持在2.5%~3%,这将使得货币政策非常容易受到零利率下限的制约。

三、美联储近、中、远期政策探讨

(一)近期:预期美联储2018全年加息4次,但缩表进度继续落后原定计划

美联储对宏观经济的基本判断是近期经济活动将以超越长期增长趋势的速度扩张,预期通胀将逐步提升至目标水平,劳动力市场将继续收紧,因此4次加息可能是合乎情理的。但另一方面,缩表的实际进度落后于原定计划。

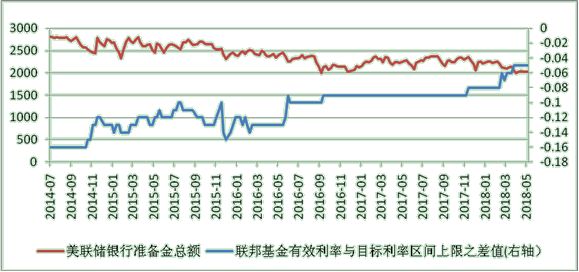

其次,美联储对利率走廊的“双地板”模式进行了技术调整,近期有继续进行类似微调的可能。

受银行准备金规模持续下降、近期国债发行量激增以及强劲的回购融资需求等因素影响,货币市场回购利率上升明显,迫使对回购融资有一定替换作用的联邦基金融资承压,联邦基金有效利率长时间迫近利率走廊上限。上调准备金付息利率,使其略低于目标利率区间上限(5bp的幅度)有利于联邦基金有效利率回到目标利率区间的中间水平。

(二)中期:美联储将继续收紧货币政策至中性,但需要对货币政策正常化进行较大程度的技术调整

中期美国经济大概率将加速扩张,收益率曲线将继续趋平甚至逆转,同时超额准备金付息的政策将受到来自国会的更大压力。因此,笔者认为美联储需要继续收紧货币政策至中性的同时,对“加息+缩表”的节奏进行较大程度技术调整。

首先,我们并未看到实体经济中有明显的过热现象,也没有看到实体经济中长期投融资转弱的信号,税改将使得实体经济在中期加速扩张。

其次,收益率曲线继续趋平,而缩表并没有大幅提高中长期利率,反倒相当程度推升了隔夜利率,表明美联储已经相当程度上失去了对长端利率的控制。

图1 缩表对隔夜利率有额外加息效果

数据来源:中国银行纽约分行、美联储

再次,超额准备金付息的政策将受到来自国会的更大压力。随着准备金利率大幅上调,今年美联储准备金付息成本或将超过400亿美元规模,而在资产端债券收益升幅有限。加之特朗普政府希望刺激银行信贷,而不鼓励银行将超额准备金存放联储,这使得超额准备金付息的政策将受到来自国会的更大压力。

因此笔者认为美联储需要针对中期“经济加速扩张+收益率曲线趋平”的问题,在货币政策方面采取“减缓加息+加快缩表”并加大对其资产负债表久期管理的方式,通过加速缩表带来的额外加息效果弥补加息节奏变慢,以及积极释放长期国债影响美债供给,这样或可保证短、长期利率均稳步上行,同时亦可防止经济过热和减轻来自国会的压力。

(三)远期:重新考量基准利率和调整货币政策框架

从长远看,在联邦基金拆借市场萎缩严重的情况下,联邦基金利率的代表性显著下降,美联储需要重新考虑基准利率。

另外一个原因是Libor目前仍然是离岸及全球美元利率的定价基准,但美联储希望将美元资产定价权掌握在美国本土机构手中,采用在岸资产作为离岸及全球的定价基准,进而有了所谓的SOFR改革。按照美联储替代参考利率委员会(ARRC)的改革路线图,2021年底基于SOFR及其衍生品的整套参考利率曲线将出台。将SOFR作为货币政策的基准利率将更能反映货币市场的融资难度,更能帮助美联储实现其“保障就业”、“稳定价格”和“适度长期利率”的三项法定目标。

另外,美联储需要习惯一个经济温和增长和利率水平较低的“新常态”,这意味着在未来经济衰退的情况下,传统的货币政策刺激经济的空间较小,目前美联储内部正在推动对其货币政策工具库进行改革,广泛讨论的货币政策框架包括以下几个主要可能:

选项一:保持目前的框架,但是将通胀目标提高到3%或4%。这个选项最大的优势是美联储能够保持既定的通货膨胀目标框架,容易和市场沟通。但缺点也显而易见:联储很可能面对来自于居民消费者舆论压力或者国会的反对;较高的通货膨胀率有可能会引起经济结构的变化,并且增加通货膨胀率的波动即不确定性。

选项二:将通胀目标改为价格水平目标或者暂时性的价格水平目标。通货膨胀目标属于前瞻性政策目标的范畴,而价格水平目标通常被经济学家称为“基于历史的目标”,它允许价格水平出现超调,只要长期平均通货膨胀率保持在2%即可。

这个选项的优点有:价格水平目标对于理论上最优的货币政策具有理想的“更长时间的低利率”和“补偿宽松”特征,会降低零利率下限的发生频率和严重程度。但缺陷则有:价格水平目标需要联储事先进行大量的沟通解释工作,而且其成效在很大程度上取决于家庭和企业的预期是否合乎理性。

选项三:将名义GDP作为货币政策目标。这个选项的最大优点是美联储可以把价格稳定和稳定就业两个目标结合起来。按照此方案,美联储需设定一个名义GDP增长的目标路径,并承诺运用既有政策工具使名义GDP的实际水平与目标水平之间的差值尽量缩小;但决定产出目标路径的一个重要因素是对潜在产出水平的预测,这存在很大的不确定性。

综合来看,笔者认为美国经济扩张尚未结束,实体经济尚未达到过热从而引发衰退的规模,美联储仍有一定时间完成此轮货币政策正常化。2018年下半年鲍威尔联储有望加息两次并继续缓慢缩减资产负债表;从中期看,面对“经济加速扩张+收益率曲线趋平”的问题,联储需调整宽松货币政策至中性或偏紧,并对货币政策正常化进行较大程度的技术调整;从长期看,未来自然利率水平偏低,美联储需要曲突徙薪,重新思考其货币政策框架。

作者:黄小军、吴昊,中国银行纽约分行

原文《浅析美联储未来货币政策走向》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2018.9总第203期。

来源:搜狐财经