站在9月中旬和中证全指240日线上方的位置,笔者接下来从经济基本面、货币政策、政治周期、股票供给、上涨结构可持续性、投资者行为等多个方面梳理指数可能在未来一段时间运行的逻辑,希望给各位带来一些启发与思考。

从经济基本面来看,2017年一季度经济可能继续下台阶,并可能测试稳增长底线。

从2010年一季度起,经济增长的季度数据基本呈现逐步下滑的态势,而且每年的一季度的增速都要比上一年的4季度的增速下一个台阶,尽管从阶梯下滑幅度来看,新一年比上一年的增长下滑幅度有所减缓,但趋势仍未改变。

这意味着2017年的一季度的经济增长增速有较大概率继续下行,或有可能跌破6.5%的全面建成小康社会所需要的增长底线。

若2017年一季度经济增长开始测试底线,这对全社会,特别是资本市场造成一定的动荡是在所难免的。

从经济基本面来看,2017年居民部门持续疯狂买房加杠杆稳经济的逻辑需要打个问号。2015年中央经济工作会议定调了去产能,去房地产库存,去杠杆,降低成本,补短板五大任务,季度定调经济的政治局会议都提了以供给侧改革为主线,适度扩大总需求的意思。

从今年实际的经济运行情况来看,2016年的经济运行相对比较平稳,核心还是稳经济的两条腿(中央政府加杠杆与居民部门加杠杆)工作还算良好,居民部门加杠杆这条腿还硬的厉害。

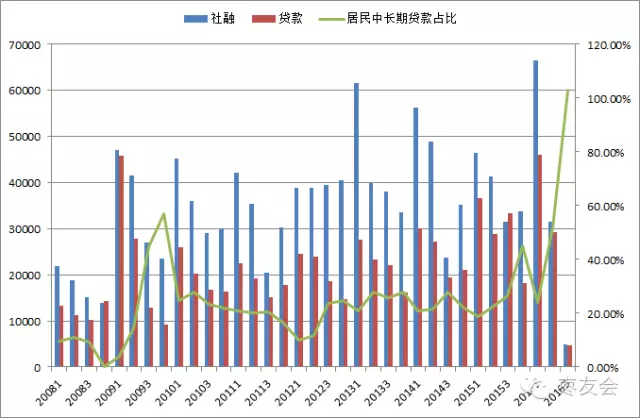

从社融和贷款数据来看,2016年Q1的数据无疑是量瞎眼的,这意味着2017年Q1的同比数据如果不加大力度,可能同比数据就很难看了。2016Q1算是一个较大刺激,如果2017年Q1的同比数据要好,那意味着要更大的刺激。

2015年2季度以来,居民部门持续加杠杆,居民中长期贷款数据占贷款的比例已经从2015年2季度的20%左右提升到了2016年7月份单月仅有居民部门贷款的100%。

这意味着企业已经不愿意加杠杆了,中央政府虽然有加杠杆的意思,但是看着居民部门如此疯狂上杠杆,也先暂时缓一缓,就我们单纯善良的老百姓,特别是那些没房的未来二十年将成为社会顶梁柱的以80后为代表的年轻人面对当前的局面不得不做出的选择。因为房价在上涨,如果现在不加杠杆买,可能未来不仅是买不起房的问题,而且是加杠杆透支一辈子估计都买不起。

反正现在先杠杆买了房,管他后面价格如何变化,至少有房住,政府也有钱拿,开发商也高兴,买了房子的看见房价涨也高兴,参与到这个房产盛宴的任何一方似乎都很满意。但是满意和高兴都是建立在房价要一直涨下去的的基础之上。

如果2017年,房价不涨了之后,老百姓还愿意疯狂加杠杆买房吗?这是一个值得思考的问题,如果百姓明年不买房了,企业也不加杠杆,剩下中央政府加杠杆能够使经济维持6.7%的这个水平吗?

即便百姓2017年继续高歌猛进,按照现在一年5万亿的房贷增量,20%增速买下去,按照小川同志说的国际经验的30%-40%的占贷款余额的比例来看,在已经接近20万亿房贷的基础之上,100万亿的存量贷款,也仅仅3年基本居民部门加杠杆的空间就完全吃完了(6 7.2 8.5=20),吃完以后呢?

所以居民部门加杠杆这个逻辑要继续像2016年这样搞,是需要打一个非常大的问号的,一旦居民部门加杠杆的逻辑不能持续,市场可能需要深度清算,毕竟地产股2015年底和2016年中如此风光。

从经济基本面来看,计划经济思维下的虚假去产能将会导致相关行业的产品价格出现反复波动。

2016年市场运行的一条主线还是供给侧改革,特别是政府国有企业深度控制的钢铁煤炭为代表的行业里展开了轰轰烈烈的供给侧改革,今年大宗商品着实也疯狂了一把。

大宗从2010年以来开始的深度调整到2016年出现一个相对象样的反弹也是可以理解的一个逻辑,毕竟大宗商品多多少少是实实在在有价值的东西,价格跌过了头,行业的自发去产能可能会逐渐开启时,金融市场自然会提前反映大宗商品下跌到位带来的逆转波动。

这个从原油今年以来的波动就看得很清楚,年初ICE布油最低价格27.1,比历史最高价跌幅接近80%,出现反弹也是合理的。原油价格可能在供需失衡解决之前会长时间低位运行,在这个低位不乏存在宽幅的波动,这个波动其实是市场化去产能的波动,这个波动的目标是博弈出在现有条件下经济可持续发展的新的合理的油价中枢。

在这个价格,需求方能够承受,供给方成本控制不好的就死掉,产能去掉,整个供需达到新的平衡,这个过程需要相当长的一段时间。供给侧改革的去产能的核心是去多少产能使得价格能够处在一个合理水平,这个水平促使整个经济体都能够持续发展下去。

但是从我国的煤炭钢铁去产能的经验来看,属于一种计划经济去产能的模式,通过行政命令去产能,这导致产能的波动在短时间可能变得巨大,从而使得对应的价格出现较大的波动。

而新形成的价格有可能不是能够使经济可持续发展的价格,有的时候可能形成人为造成一个新的不合理的价格,这个价格进一步补贴了应该去掉的过剩产能,同时加重了需求方的负担,导致经济发展的不可持续。

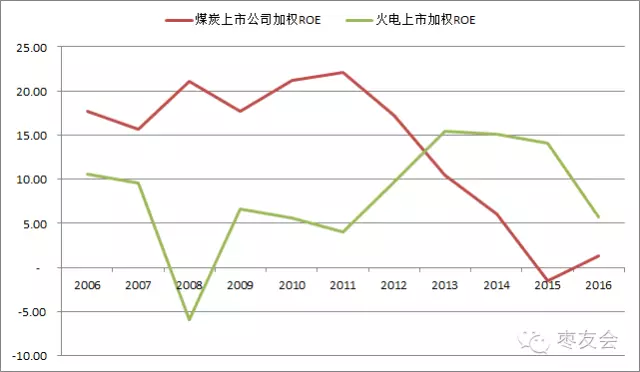

这从煤炭和火电企业的ROE相生相克就看得出来。

现在动力煤的合约价格已经涨到500元左右,这个价格在目前这个形势下,火电企业估计全行业都要亏损,本来2013-2015年火电因经济下滑ROE已经走软,煤炭价格的提升可能会给火电更加的致命一击,进一步降成本的电力价格进一步下降就无从谈起。

当前500元的动力煤价格可能就无法持续下去,这意味着一旦在2016年下半年或者明年,如果制定276天限产导致虚假去产能的政策制定着最终理解500元的动力煤价格不利于经济的可持续发展,那么政策的调整可能又进一步的对煤炭或电力企业带来新的伤害。

原本应该在2016年去化的产能拖延到2017年集中去化,这将可能导致经济的一定程度上的进一步调整,这也可能给市场带来波动。

从这个意义上来说,经济的确开始探底,寻找新的可持续发展的增速,但这个速度都还没有找到,计划经济思维模式下的供给侧改革需要反复波动、试错,才能找到合意的速度。

从货币政策来看,经济已经实质性的陷入流动性陷阱,货币政策在经济进一步下台阶前边际效应有限,甚至是弊大于利,汇率在2017年初可能存在的波动以及美元中长期持续强势带给人民币的压力也有可能制约货币政策进一步宽松。

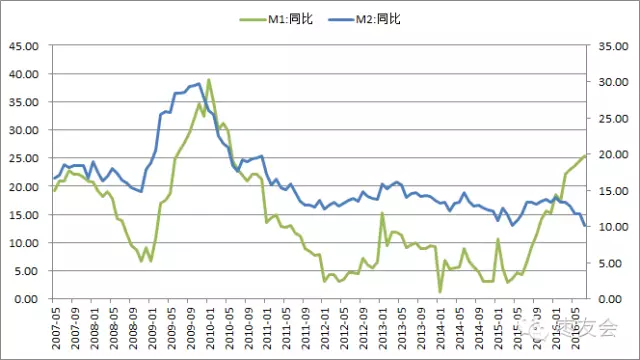

从M1和M2的增速的偏离越来越大来看,企业都在囤积现金,持币观望,这一定程度上已经造成了事实上的流动性陷阱,这一定程度上会导致央行在货币进一步宽松上或有所顾忌,M2增速的持续下行也将会导致资产价格的进一步提升变得困难起来。

从美联储货币政策角度来看,2016年底加息与不加息对于充分美好预期的美股来说可能都是利空。

标普500指数2014年到达目前的区间震荡中枢,经过一年半的时间的震荡,中间产生过2次较大的回撤,最终在退欧事件后市场对宽松预期持续时间有了更乐观的预期后,在美股业绩的确相对不错的情况下,标普500创出了新高,2016年涨幅6%左右。

美股之所以盘整一年半,背后隐含的应该是美宽松货币政策对股票的估值提升作用已经到了上限边界,接下来需要盈利接棒。

按照美联储的加息的规则设定,经济前景好,工资增幅,通胀预期抬升,那么加息就自然而然的事情。如果加息,由于估值扩张隐含的EPS已经在价格预期里面,但加息会带来股票估值的收缩,会导致指数出现下行波动。

但如果不加息,那意味着经济增长远低于预期,经济运行仍然充满着较大不确定性,标普500当前价格隐含的EPS的预期可能很难达到,这也会导致指数出现下行波动。

所以,笔者认为,加息与不加息都应该是利空,而且在2016年底,美联储也必须给出一个说法,到底加还是不加,到底加几次。

一旦美联储做出相关决策,市场的预期产生变化,全球权益市场出现波动是理所应当的事情。

从全球政治周期来看,2017年的政治新周期的酝酿开启或带给市场较大的不确定性风险。

2017年秋季是D的新一届班子最终敲定的时间点,从这个角度来看,这意味着接下来的一年里可能会就下一届班子的确认,顶层如何架构,2012年以来这一届5年的工作的定调,相关人事的调整布局都可能在未来一年内充分博弈并最终浮现出来。

从今年市场的波动来看,4月中旬分析师刚开始喊干,权威人士结果立马喊了停导致市场出现连续3根大阴线的大波动以及不绝于耳的南北院决策分歧可能会在未来的一年里逐步达到高潮。

高层的工作重心一定程度上会从稳经济短暂过渡到未来5年的谋划上来,这意味着可能在稳定经济的力度和推进改革的进度上或有阶段性的放缓。从8月份6省省委数据的变更,年内12个省委书记的变更来看,博弈或已全面开始。

而对于美国来说,2016年11月,新总统即将出炉,目前对于到底谁会最终成为美国总统,笔者认为很难说,即便目前希拉里的民意显示领先特朗普,毕竟退欧事件在金融市场上的教训还摆在那里。

从标普过去二十年的波动来看,总统的更换似乎与股票的相对较大的周期拐点比较一致。这个也比较容易理解,毕竟8年一个轮换,新总统总有新思路,这会导致原有的股票隐含的预期可能出现重大变化,从而带来较大幅度的波动。

再回到A股,从股票供给的角度来看,时不时的跌停和定增筹码解禁自然会对整个市场的运行带来下行压力。

定增解禁高峰期将在2016年底出现,对于目前加权浮盈率仍然高达50%以上的定增解禁后,由于监管从严带来的杠杆下降以及股票市场的现状,定增解禁产品最理性的决策是卖出兑现收益。

这从2016/7/18日中国铁建在解禁日当天放量跌停,可以看得出来未来这些解禁筹码的理性选择,时不时的跌停和筹码解禁自然会对整个市场的运行带来下行压力。

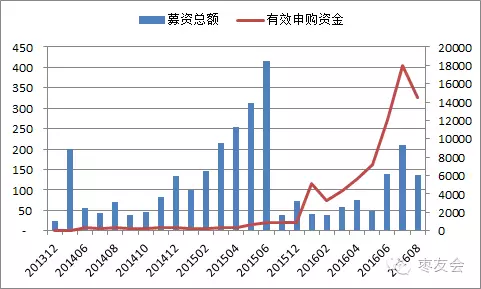

从股票供给的角度看,随着股票市场的逐渐恢复正常,IPO的发行也逐步加速,月均募资总额已恢复到2015年的平均水平。由于畸形的发行制度导致有效申购资金的大量提升,本质上这些资金的收益率是二级市场提供的。

由于规模变得足够巨大,二级市场可能无法承受如此巨量资金的套利带来的抽血效应以及若IPO发行制度可能出现的变化带来的这些资金的基础持股发生变化,从而给股票市场带来较大波动。

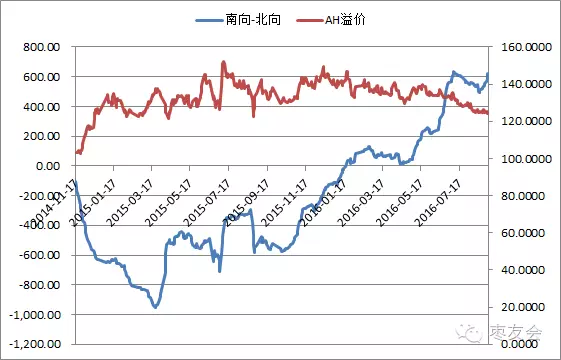

从股票供给的角度,沪深港三地通不再设置总额度限制后,这意味着A股的资金从此多了一个没有总额限制的市场,这会导致国内权益投资的存量资金的流出。以前在有总额度的限制下,这个流出对A股影响会比较小,但是没有总额度限制之后,假以时日,资金外流带来的影响就会浮现。

取消沪深港通的总额度其实对于A股来说是一种变相的注册制,因为资金深度链接了一个注册制的市场。

从目前AH溢价的情况和过往经验以及当前沪港通双向资金变化来看,AH溢价逐步回落,AH估值相互靠拢应该是一个大概率的事件。

从上涨下跌结构来看,当前基本面可能无法支持上涨结构继续大幅上行,下跌结构也仅仅是在还历史的欠账,是否还完需要打个问号。

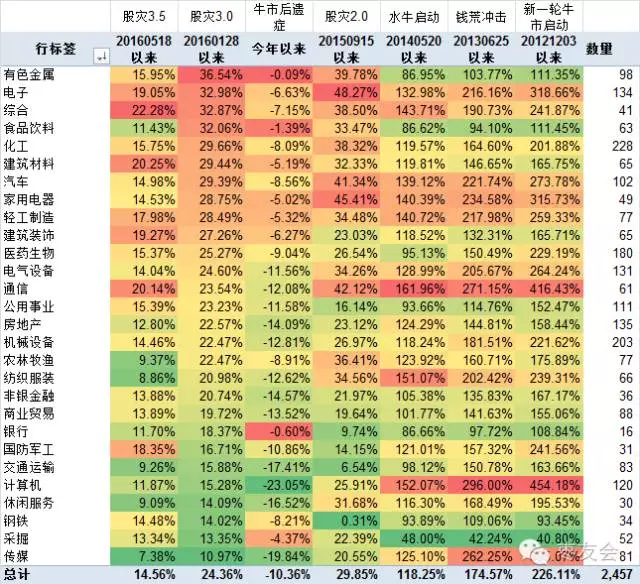

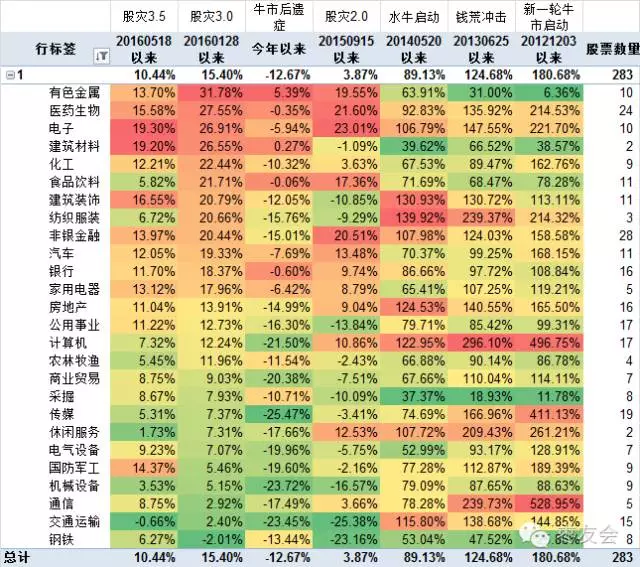

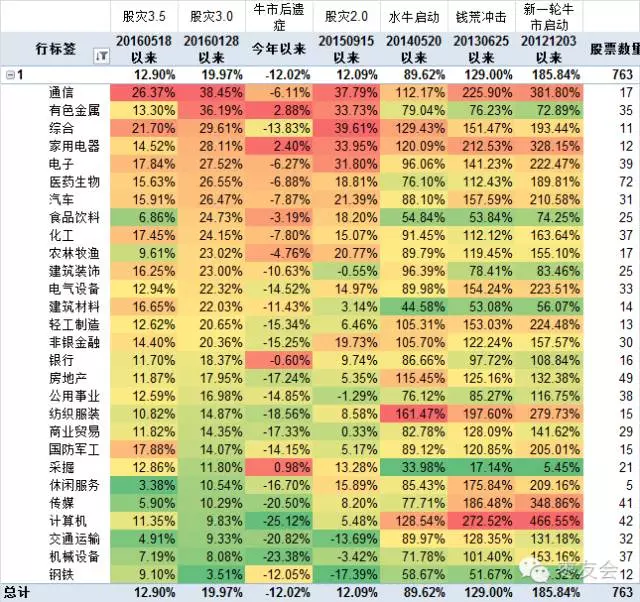

剔除2013年以后新股之后,我统计了一下全市场、沪深300、中证800 这3个维度在股灾3.5、股灾3.0、今年以来、股灾2.0、2014年5月水牛启动、2013年钱荒冲击和2012年12月新一轮超级大牛市启动这几个时间维度来观察目前市场上涨的结构。

上涨结构中最好的几个行业是:有色、家电、电子、医药、食品、化工、建筑材料、汽车。从驱动逻辑来看,有色、化工、建筑材料可以用涨价逻辑 供给侧改革来解读,属于从2009年大刺激之后价格跌到位因供应需求之间的匹配产生波动带来价格变化提供的波动机会。

家电、医药、食品行业属于估值相对合理,消费平稳带来业绩相对稳定,因为资产荒和利率进一步下行带来的估值提升的投资机会;而电子与汽车属于技术升级革命带来的投资机会。

从跌幅靠前的行业来看,有传媒、计算机、交通运输、商业贸易、机械设备、国防军工。这几个行业有一个明显的特征就是2012年12月启动的新一轮牛市的涨幅在下跌之前都是排名靠前的。

从涨跌的结构我们可以得出如下的市场目前的状态:正在消化过去这一轮牛市遗留的高估值的问题,并且在今年以来的下跌中部分修正了高估值。

从历史的涨幅和现有个股的估值来看,仍然处于一个历史相对高位的水平,未来会不会进一步修正,需要观察。

经济开始探底,相关工业产品的价格已经出现了触底反弹,但要寻找到新的合意价格还需要经过一段时间的反复波动,相关股票的价格可能也会反复波动。

消费行业的股价提升的支撑来自于消费稳定与利率进一步下行,若因居民部门持续加杠杆导致的抑制消费、若因经济进一步下台阶带来业绩的不确定性以及利率不再下行后估值无法进一步抬升,这些结构的上涨就无法持续。

综上分析,可以得出的结论是目前的基本面应该不支持市场的进一步大幅上行。

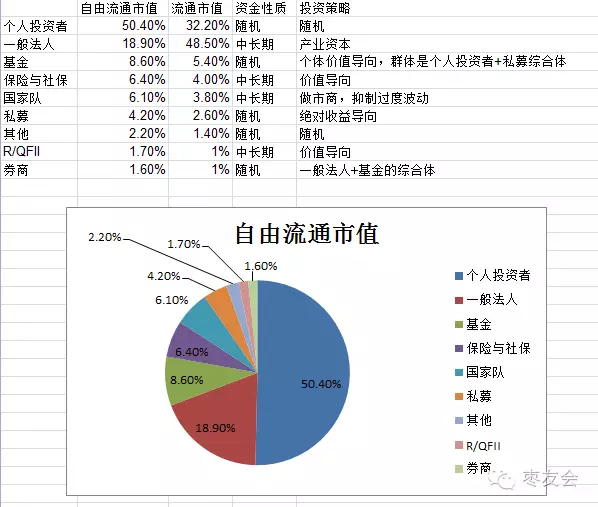

从投资者持有结构来看,中长期投资者可能在240日线以上持续给市场带来压力。在自由流通市值这个层面,个人投资者占大头,而且私募的比重这几年也提升较多,相当于是个人投资者升级成了大量的私募,保险与国家队这样的中长期资金的比例这几年一直在持续提升。

特别是股灾后引入的国家队这个新的投资者类型,这使得A股的波动逐步港股化,呈现一个慢涨快跌的波动形态。如果我们从投资者类型来解读年初股灾3.0的波动,会发现年初的波动的确比较合理。

关于年初下跌的7大原因,笔者的《不以物喜,不以己悲》的策略中有详细描述,整体的一个过程就是市场经过2015年下半年的大幅上涨,中长期的机构投资者在新的一年的第一个交易日有实现账面收益的需求,基金也憋了一个月也有结构调整的需求,结果大家一卖,触发了熔断。

短时间连续2次7%的熔断,导致个人投资者止损、绝对收益导向的私募要止损,同时尚未完成出货的中长期投资者想甩卖的头寸都被闷了,搞得卖也不是,买也不敢买,由于中长期投资者面对如此大的波动买盘不足,市场在2900横了9个交易日,在更多的止损盘的抛售下,市场创下了2638的新低,此时国家队和价值导向有风险承受能力的资金开始入场。

今年市场整体波动,特别是上行到阶段性的高点,总能看到国家队出货的痕迹,比如4月中旬煤炭股,8月中旬的银行股,当然国家队进来买货也能看到痕迹,比如沪股通突然放量(外管局账户),比如券商股等。站在9月中旬这个时间,笔者在5月份发表的〈四穷五绝六翻身〉中明确提出市场在中性条件下可上涨到240日线,在乐观条件下可能上涨到360日线,其中360日线比240日线高5%左右。

目前中证全指位于240日线上方,如果乐观情况下,市场真的涨到360日线了,在240日线-360日线的波动区间里面会有大量的中长期的机构投资者出来交换筹码。一个比较核心的原因是年初熔断导致的尚未完成的减持计划可能重新有了机会以及在1月份之后加仓的资金总要对今年以来的账面浮盈做一个处置。

举个例子:”中国人寿(601628)负责投资的副总裁赵立军8/29日在业绩说明会上谈及中国人寿投资策略时表示,下半年将加大固定收益类投资,控制权益类投资规模,提速海外投资“。

而如果市场不仅站稳240日线甚至突破360日线的话,这意味着可能国家队都会重新开始考虑向市场提供筹码。2015年证金公司在中证全指5300点左右进行了一个较大量的减持,如果市场涨到360日线,也就是中证全指5150点左右时,我估计多多少少国家队也会出一些。

对于一般法人来说,如果市场真的涨到360日线会不会出货要看产业资本的逻辑,但至少从中小创的今年以来的减持来看,参与定增的那些资金终究是要出来的。

因此从市场的点位来看,从240日线到360日线的上行将举步维艰,对于中长期投资者更多的是卖出策略优于买入策略,市场单靠个人投资者、基金与私募将无法进一步提升指数的表现。

当然,从四季度的基本面来看,能够支撑当前市场不至于快速下行的因素也有不少。比如,经济运行应该仍然在本年度内是相对平稳的,货币政策尽管没有边际效应,但总体仍然是宽松的,利率尽管下行告一段落,但大幅上行也比较困难,企业的盈利可能还会持续改善,年内还有6中全会与中央经济工作会议等。

综合上述,由于市场已经进入到了一个相对敏感的点位区域,短期看经济运行平稳,企业利润改善,市场可能还会继续盘整一小段时间。按照笔者在5月份看多逻辑〈四穷五绝六翻身〉文章中预期的,可能在最乐观情况下市场也有一定概率从目前的240日线上涨到360日线(中证全指5150,对应大盘3250),但之后难以再大幅往上突破。

随着时间的推移,特别是10月中下旬之后,市场面临的不确定性因素越来越多,指数波动可能重回下行通道。整体波动可能呈现一个温水煮青蛙的态势,每次市场产生的波动低点可能逐步降低(代表不同风险偏好的资金逐步兑现收益回避不确定性带来的水位下降)。

在这个过程中,最佳的策略是以退为进,在每一次波动的相对高位持续减持,只减不增。结构调整以布局2017年中央政府强力加杠杆受益的行业和公司为主,直到整个市场的价格预期了笔者所提及的大部分不确定性。

来源:搜狐财经